Das Lüneburger Senkungsgebiet

An rund 300 Messpunkten wird der Untergrund der Stadt überwacht

Unter Teilen der Lüneburger Innenstadt liegt ein großer Salzstock. Der Abbau von Tausenden Tonnen Sole jährlich hat Lüneburg vor allem im 15. und 16. Jahrhundert zu Reichtum verholfen. Als Folge des Salzabbaus entstand jedoch ein Senkungsgebiet, das potenziell die Standsicherheit der dortigen Gebäude gefährdet.

Was ist ein Senkungsgebiet?

Ein Senkungsgebiet ist ein Bereich, in dem es aufgrund geologischer Prozesse im Untergrund zu Bodenbewegungen an der Oberfläche kommen kann. Ursachen können zum Beispiel alte Bergbauaktivitäten oder natürliche Bodenverhältnisse sein.

Im Lüneburger Senkungsgebiet entstehen Absenkungen durch Ausspülungen im Salzstock. Dieser befindet sich – je nach Position – 30 bis 70 Meter tief unter der Oberfläche.

Was ist ein Erdfall und wie oft gibt es diese in Lüneburg?

In Senkungsbieten kann es aufgrund von Bodenbewegungen oberirdisch zu Erdfällen kommen. Wenn im Untergrund Hohlräume entstehen, z. B. durch das Ausspülen von Salz, kann Erde nachsacken und oberirdisch entsteht ein Krater.

Erdfälle ereignen sich in Lüneburg immer seltener – den letzten gab es 2016 am Ochtmisser Kirchsteig, davor gab es zwei Vorfälle im Jahr 2006, ebenfalls am Ochtmisser Kirchsteig (Stand: September 2025).

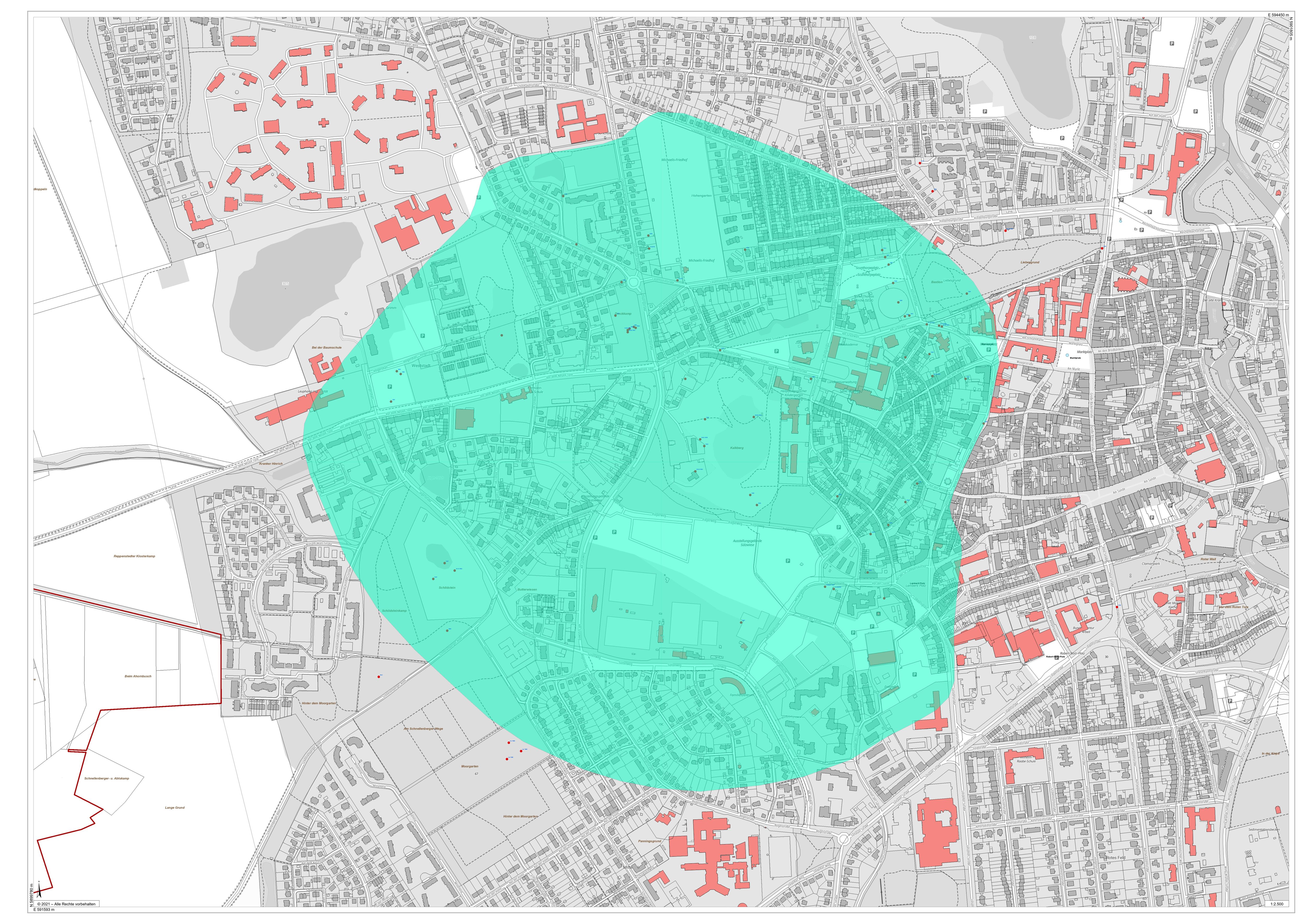

Karte des Lüneburger Senkungsgebietes (Stand 2025)

Quelle: Geoportal Landkreis Lüneburg

Boden bewegt sich überwiegend moderat

Seit 1980 ist die Lüneburger Saline geschlossen. Schon weitaus länger, nämlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, lässt die Hansestadt Lüneburg das Senkungsgebiet fortlaufend beobachten. War es in den 1970er-Jahren vor allem die Westliche Altstadt, wo der Boden deutlich absackte und zahlreiche Häuser nicht zu retten waren, bewegt sich der Boden dort seit langem an vielen Stellen nur noch um Millimeter im Jahr.

Überwiegend bewegt sich der Boden moderat. Immer wieder sind Anwohnende und Hansestadt intensiv über Maßnahmen zur Sicherung und zur Verkehrsberuhigung vor Ort im Gespräch.

Erdbewegungen werden aufgezeichnet und regelmäßig ausgewertet

An rund 300 Messpunkten werden die Erdbewegungen aufgezeichnet, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Die Messdaten werden regelmäßig ausgewertet. In der Regel geschieht dies alle zwei Jahre, bei Bedarf auch öfter – je nachdem, welche Dynamik sich vor Ort entwickelt.

Das messtechnisch überwachte Senkungsgebiet mit einer Größe von 1,8 Quadratkilometern erstreckt sich etwa von der Rückseite des Rathauses über die westliche Altstadt bis zum Schildstein und bis Volgershall. Im Norden verläuft der Bereich, in dem messtechnisch Bewegungen erfasst werden, ungefähr entlang der Schomakerstraße und im Süden über die Saline bis zum Postgelände entlang Neues Feld zum Schildsteinweg. Innerhalb dieses Bereiches liegt der rund 1,2 Quadratkilometer große Salzstock, in dem es auch zu Erdfällen kommen kann.

Was ist bei Erdfällen zu tun?

Bei akuten Gefährdungslagen wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei (Telefon 110) oder an die Feuerwehr (Telefon 112).

Der Einbruchbereich sollte nach Möglichkeit sofort abgesperrt werden – sicherheitshalber bis mindestens drei Meter vom Erdfallrand entfernt, da Erdfälle nachbrechen können.

Eventuell betroffene Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) müssen sofort abgestellt werden. Benachrichtigen Sie dazu die örtlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe.

- Störungsnummer Strom/Wasser: 0800 0282266

- Störungsnummer Gas: 0800 4282266

Benachrichtigen Sie das Ordnungsamt (Telefon 04131 309-3300), das als Gefahrenabwehrbehörde zuständig ist. Sind Häuser oder andere bauliche Anlagen beschädigt, muss auch die Bauordnungsbehörde informiert werden (Telefon 04131 309-3648).

Bauen im Senkungsgebiet

Häufig gestellte Fragen

Durch Bodenbewegungen oder punktuelle Erdfälle können Schäden an Gebäuden entstehen, etwa Risse in Wänden, Schiefstellungen oder Belastungen für Leitungen und Kanäle. Deshalb gelten für Bauvorhaben in solchen Gebieten besondere Regeln.

Bauen im Senkungsgebiet ist grundsätzlich möglich. Grundstückseigentümer:innen haben hier – genau wie an anderer Stelle auch – ein Recht, bauen zu können, wenn entsprechende Gutachten vorliegen und technische Anforderungen eingehalten werden, so das Gebäude und Infrastruktur vor möglichen Schäden geschützt sind.

Das hängt von dem konkreten Gebiet ab und wie dort das Senkungsgeschehen ist. Häufig sind im Vorfeld spezielle Gutachten zur Bodenbeschaffenheit vorzulegen. Diese zeigen, wie stark Absenkungen zu erwarten sind und welche Maßnahmen für ein sicheres Bauen nötig sind. Die Hansestadt empfiehlt außerdem bei Bauvorhaben im Senkungsgebiet, einen Sachverständigen für Geotechnik zur Beratung des Vorhabens und zur Erstellung eines Baugrundgutachtens einzubeziehen.

Im aktuellen Fall beim Baugebiet im Schanzenweg ist ein geotechnisches Gutachten Voraussetzung für eine Baugenehmigung gewesen. Dieses Gutachten gibt Auskunft darüber, unter welchen Bedingungen gefahrlos gebaut werden kann.

In Bereichen, in denen es potenziell zu Erdfällen kommen kann, schreibt die Bauaufsicht außerdem eine Erdfallberechnung vor. Diese soll gewährleisten, dass Hausbewohnende sicher das Haus verlassen können. Sprich: Die Gründung des Hauses muss so berechnet werden, dass ein punktueller Erdfall übergangsweise überbrückt werden kann.

Empfohlen wird außerdem, Vorrichtungen zu installieren, mit denen das Haus bei Erdbewegungen geradegerichtet werden kann. Leitungen (zum Beispiel für Wasser, Abwasser, Gas) müssen in Senkungsgebieten so verlegt werden, dass sie Bodenbewegungen aufnehmen können.

Senkungen entstehen, wenn Salz ausgespült wird und die entstehenden Poren sich durch nachsackende Erdschichten schließen. Dieser Prozess kann theoretisch durch eine erhöhte Last auf dem Boden beschleunigt werden.

Allerdings entsteht durch einen Neubau in der Regel keine gravierende zusätzliche Belastung auf dem Erdboden.

Das hat zwei Gründe. Zum einen wird beim Bau eines neuen Hauses in der Regel eine Unterkellerung ausgeführt. Hierdurch kommt es in der Bauphase lastentechnisch zuerst zu einer Entlastung des Bodens – aufgrund der Entnahme von Boden. Da anschließend der neue Hohlraum üblicherweise nicht vollgefüllt wird, sondern ein Bausystem von Sohlplatten/Decken und Wänden skelettartig entsteht, ist die zusätzliche Auflast oftmals nur geringfügig höher als die vorher vorhandene Bodenlast.

Die Gründung wird vom Bauherren beauftragten Tragwerkplaner berechnet. Gegebenenfalls sind besondere Erkundungsverfahren (z. B. Drucksondierungen) auszuführen, um festzustellen, wie höhere Lasten in der Tiefe vom Baugrund aufgenommen werden können.

Hinzu kommt, dass das Gewicht des Erdreiches, das über dem 30 bis 70 Meter tiefen Salzstock liegt, so hoch ist, dass ein zusätzliches Gewicht durch Bebauungen sich verhältnismäßig sehr gering auf die Gesamtlast auswirken kann.

Fazit: Ausspülungen und Senkungen sind generell fortschreitende Prozesse. Sie werden durch einen Neubau in der Regel nicht beschleunigt, wenn entsprechende Vorgaben im Bau erfüllt sind.

Wenn es im Zuge der Baumaßnahme zu Schäden an benachbarten Häusern kommt, ist das eine zivilrechtliche Frage, die das Gericht zu klären hat. Die Stadt empfiehlt Bauherren im Senkungsgebiet, eine Beweissicherung vor dem Bau durchzuführen. Vorschreiben kann die Hansestadt dies nicht.

Das heißt: Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird nicht geprüft, ob die Bauherrin oder der Bauherr etwaige privatrechtliche Schadensersatzansprüche erfüllen kann. Das sind zivilrechtliche Fragen. Das bedeutet auch, dass Nachbarn natürlich unabhängig von einer erteilten Baugenehmigung zivilrechtliche Ansprüche geltend machen können.

Für Genehmigungen und Vorgaben ist die Bauaufsicht der Hansestadt Lüneburg Ansprechpartnerin.

Für Boden- und Gründungsfragen sind Fachgutachter:innen für Geotechnik zuständig.

Denkmal der Senkungsgeschichte

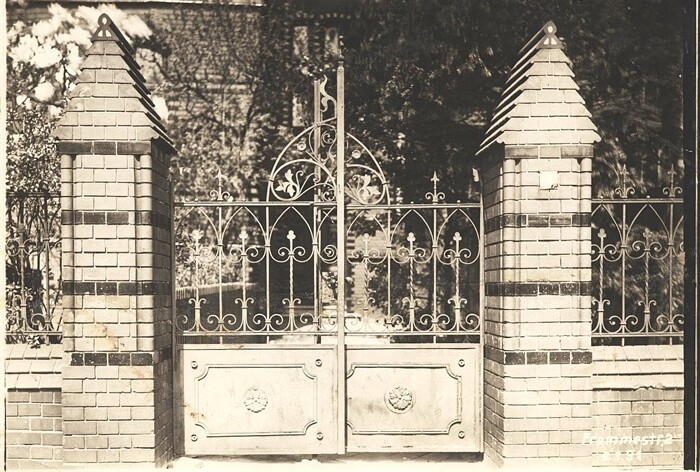

„Tor zur Unterwelt“ an der Frommestraße

Das „Tor zur Unterwelt“ auf einem Foto aus früherer Zeit. Die Torflügel haben sich hier bereits übereinander geschoben.

An der Frommestraße zeigen sich die Auswirkungen der Senkung besonders deutlich. Ein beliebtes Anschauungsobjekt ist dort das sogenannte „Tor zur Unterwelt“.

Ursprünglich ein ganz normales Gartentor, hat es sich seit seiner Errichtung im Jahr 1898 um fast zwei Meter in die Tiefe bewegt, die Torflügel haben sich dabei übereinander geschoben. Seit Mai 2016 sind die Flügel verschwunden, vermutlich gestohlen.

Bei dem Objekt handelt sich um ein Bau- und Bodendenkmal, da es anschaulich die geologische Situation in Lüneburg dokumentiert und damit von stadtgeschichtlicher Bedeutung ist. Einer der beiden Pfeiler neigt sich mittlerweile so sehr, dass er gestützt werden muss.