Erinnerungskultur

Umgang mit der Lüneburger Geschichte

Jede Generation hat ihren eigenen Weg im Umgang mit der Geschichte. Wollten viele Menschen in den 1950er Jahren aus den verschiedensten Gründen nicht über die Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 reden, so bestand schon zwanzig Jahre später ein großer Aufklärungsbedarf.

In Lüneburg gab es in den 2010er-Jahren eine Diskussion über den Umgang mit einem Gedenkstein für die 110. Infanteriedivision der Wehrmacht. Dieser wurde in den 1960er-Jahren aufgestellt und ist noch heute auf einer Grünfläche Am Springintgut zu finden. Letztlich wurde der Stein durch eine Info-Tafel ergänzt, die ihn historisch einordnet und auch die Verbrechen thematisiert, die Soldaten der 110. Infanteriedivision verübt haben.

Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss (KPA) nahm die Kontroverse um den Gedenkstein 2018 zum Anlass, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und ein Meinungsbild abzufragen. Dazu fanden ein Bürgerforum und ein Symposium statt. Daraus ging in der Folge der Lüneburger Arbeitskreis Erinnerungskultur hervor.

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden

Arbeitskreis Erinnerungskultur

des Kultur- und Partnerschaftsausschusses

Neben vielfältigen inhaltlichen Vorschlägen und Anregungen, womit die Hansestadt Lüneburg sich gemeinsam mit den diversen lokalen Initiativen der Erinnerungskultur in den kommenden Jahren vorrangig beschäftigen sollte, ging aus dem Bürgerforum und dem Symposium 2018 der Arbeitskreis Erinnerungskultur hervor.

Der Arbeitskreis Erinnerungskultur setzt sich wie folgt zusammen:

- Hansestadt Lüneburg, Fachbereichsleitung Kultur und Sport

- Stabstelle für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur

- Stadtarchiv Lüneburg

- VVN BdA e.V. Lüneburg (Siegfried Berneis, Peter Gunkel)

- Geschichtswerkstatt Lüneburg (Maren Hansen)

- Euthanasie-Gedenkstätte Lüneburg e.V. (Dr. Sebastian Stierl)

- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. Lüneburg (Dr. Jan Effinger)

- AK Erinnerungskultur der Leuphana Universität (Prof. Ulf Wuggenig/Thorben Peters)

- Museumsstiftung Lüneburg (Prof. Dr. Heike Düselder)

- Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg e.V.

Im Auftrag des KPA hat der Arbeitskreis Erinnerungskultur seit 2019 die Neugestaltung des „Ehrenfriedhof Opfer der KZ-Häftlingstransporte 1945“ im Tiergarten begleitet und neue Texttafeln für diesen Gedenk- und Lernort entwickelt.

Des Weiteren hat der Arbeitskreis eine Neukonzeptionierung des Friedenspfades unter dem Titel „Lüneburger Orte gegen das Vergessen. Friedenspfad“ entwickelt, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Aktuell werden hier die einzelnen Begleittexte der Denkmale evaluiert, überarbeitet und um weitere Stationen im Stadtgebiet ergänzt.

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden

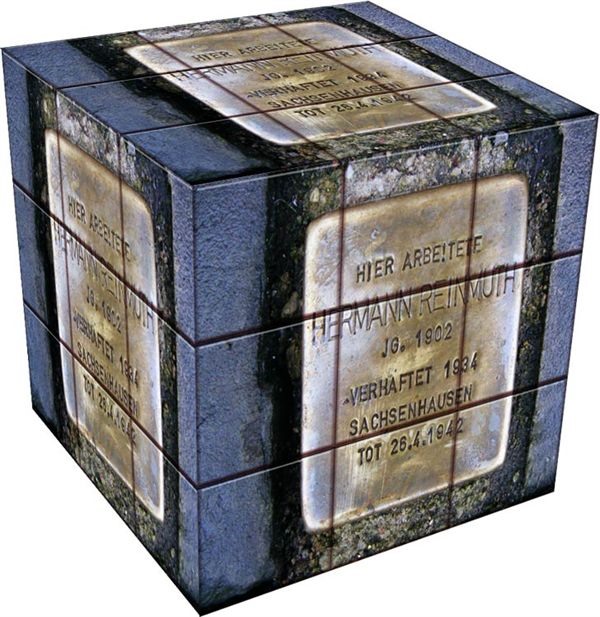

Stolpersteine

Gedenktafeln im Lüneburger Stadtgebiet

Die Stolpersteine sind Gedenktafeln aus Messing, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Vor der letzten selbst gewählten Wohn- oder Arbeitsstätte ins Straßenpflaster eingelassen, geben sie dem Schrecken der NS-Zeit ein persönliches Gesicht, indem sie Namen und Schicksale der Ermordeten nennen.

Der Künstler Gunter Demnig aus Berlin hat die Aktion in den den 1990er-Jahren ins Leben gerufen. Seine Stolpersteine sind mittlerweile in rund 30 europäischen Ländern zu finden. 2023 verlegte Demnig in Nürnberg den insgesamt einhunderttausendsten Stein. Gut 70 der Gedenktafeln hat der Künstler bereits ins Lüneburger Straßenpflaster gesetzt, die ersten im Jahr 2005.

Viele der Lüneburger Stolpersteine befinden sich direkt in der Innenstadt. Dazu kommen unter anderem drei Gedenktafeln am Wienebütteler Weg. Sie erinnern zum Beispiel an mutige Widerständler wie den Schuster Hermann Niemann, der Flugblätter gegen das NS-Regime verteilte und nach seiner Verhaftung im KZ Sachsenhausen zu Tode kam, an Patient:innen der Psychiatrie, die der sogenannten Euthanasie zum Opfer fielen, sowie an viele weitere Lüneburgerinnen und Lüneburger, darunter ganze Familien, die während der NS-Zeit ermordet wurden.

Stolperstein Am Ochsenmarkt 3

Eines der Opfer des Nationalsozialismus war Dr. Hermann Reinmuth. Er machte seinem Namen alle Ehre, indem er sich mutig und bekennend gegen das System des Nationalsozialismus aussprach und seiner Überzeugung Taten folgen ließ.

Das sollte wiederum für ihn nicht folgenlos bleiben, denn Menschen, die sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten diesen gegenüber nicht konform verhielten, wurden drangsaliert, beobachtet, verhaftet und wenn sie sich nicht wandelten, am Ende umgebracht.

Dr. Hermann Reinmuth musste dieses am eigenen Leib erfahren und erdulden, bis er unmittelbar nach Verbüßung seiner Haft unter bisher ungeklärt gebliebenen Umständen 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen als so genannter Schutzhäftling verstarb.

Das ihm und allen Opfern des Nationalsozialismus geschehene Unrecht ist nicht wiedergutzumachen. Daran zu erinnern, gebietet der Respekt, der diesen Opfern heute und in Zukunft geschuldet werden muss. Diese Erinnerung ist zugleich Mahnung, alles zu tun, dass sich dieses Kapitel deutscher Geschichte nie wiederholt. Rechtsstaatlichkeit, die Achtung und Wahrung von Menschenrechten, Toleranz und Nächstenliebe sind die Werte, die es zu schützen, zu bewahren und für die es mutig einzutreten gilt.

Die Anregung, neben einem Am Ochsenmarkt 3 verlegten Stolperstein mit einer Erinnerungstafel an Dr. Hermann Reinmuth zu erinnern, kam von der Kreisvereinigung Lüneburg des VVN/BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen). Die Erinnerungstafel steht am Düvelsbrooker Weg 1, vor dem ehemaligen Fischerhaus, in dem Dr. Hermann Reinmuth wohnte, und in dem er am 23. November 1934 gegen Mitternacht verhaftet wurde.

Die Kreisvereinigung Lüneburg des VVN/BdA hat eine Broschüre verfasst und herausgegeben, in der das Leben von Dr. Hermann Reinmuth dargestellt wird. Sie trägt den Titel „Versuch einer Annäherung an ein vergessenes Opfer des NS-Regimes/Hermann Reinmuth/Christ • Humanist • Gewerkschafter • Sozialist“.

Diese Broschüre kann über den folgenden Link als E-Paper abgerufen werden:

http://www.nilsasmussen.de/vvn/H-Reinmuth/index.html

oder als DF-Datei abgerufen und gespeichert werden (41,3 MB):

http://www.vvn-bda-lg.de/userfiles/downloads/broschueren/reinmuth.pdf

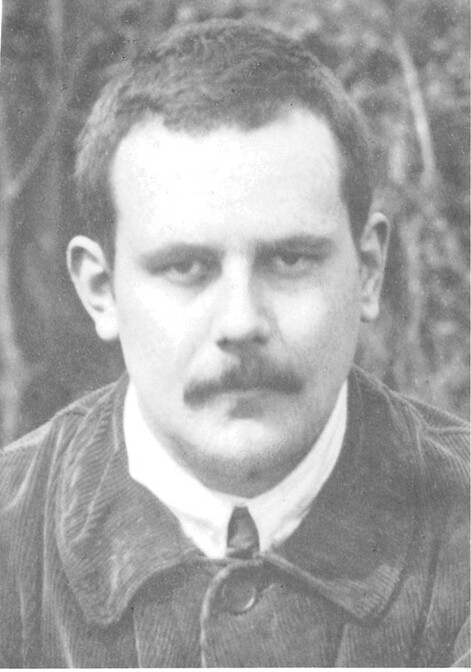

Dr. Hermann Reinmuth Mitte der 1920er Jahre. Quelle: Sächsisches Staatsarchiv Leipzig / Nachlass H. Reinmuth Nr. 1

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden

Hosenfeld-Szpilman-Preis

Preis der Erinnerungskultur – Gegen das Vergessen

Seit 2023 vergeben die Universitätsgesellschaft Lüneburg, die Museumsstiftung und die Hansestadt Lüneburg alle zwei Jahre gemeinsam den Hosenfeld-Szpilman-Gedenkpreis. Er würdigt herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Erinnerungskultur und steht für Menschlichkeit und Zivilcourage.

Bereits den Jahren 2005 bis 2017 verlieh die Leuphana Universität Lüneburg sieben Mal den Hosenfeld-Szpilman-Preis. Sein Name erinnert an die Rettung des polnischen Pianisten Władysław Szpilman durch den deutschen Offizier Wilm Hosenfeld im zerstörten Warschau 1944.

Die Preisträger:innen seit 2023:

Der Hosenfeld-Szpilman-Preis 2025 ging an die Borussia – Stiftung und Kulturgemeinschaft Olsztyn/Alleinstein.

Der Hosenfeld-Szpilman-Preis 2023 ging an die Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung für ihr internationales Kammermusikfestival Krzyżowa-Music.

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden

Synagogen-Gedenkstätte

Erinnerung an die jüdische Gemeinde in Lüneburg

In den Jahren 1894 bis 1938 hatte Lüneburgs jüdische Gemeinde an der Reichenbachstraße / Ecke Am Schifferwall ein Zuhause. An die Synagoge, die dort stand, erinnert heute eine Gedenkstätte.

Foto: Hansestadt Lüneburg

Die jüdische Gemeinde, die um die Jahrhundertwende rund 180 Mitglieder zählte, hatte 1937 nur noch 38 Mitglieder vor Ort. Wie überall in Deutschland wurden die Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus systematisch ausgegrenzt, herabgewürdigt, unter Druck gesetzt und schließlich in ihrer Existenz bedroht und vernichtet.

Die damaligen Institutionen, Industrie- und Handelskammer, Stadt, Regierungspräsident und Gauleitung, erzwangen von der Jüdischen Gemeinde 1938 den Abbruch der Synagoge und den Verkauf zu einem viel zu niedrigen Preis

Seit 1950 erinnerte ein Gedenkstein an die ehemalige Synagoge. Aufgestellt haben ihn jüdische, so genannte Displaced Persons, die der Geschichte der hiesigen jüdischen Gemeinde nachforschten. Angefertigt hat ihn Steinmetzmeister Dörries.

Mit den Jahren wuchs, gerade auch bei den Teilnehmern der jährlichen Gedenkfeiern die Überzeugung, die Gedenkstätte zu überarbeiten, sichtbarer und würdiger zu gestalten. Im Jahr 2012 gab es den Ratsbeschluss zur Neugestaltung. Die Ehrenvorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg e. V., Ela Griepenkerl, hatte die Initiative für die Neugestaltung ergriffen und den Kontakt zu Architekt Carl-Peter von Mansberg hergestellt. In einem Arbeitskreis haben sich viele Stellen im Entstehungsprozess eingebracht, neben Hansestadt und Gesellschaft, auch die Kirchen, die Geschichtswerkstatt, die VVN, das Museum, Prof. Dirk Stegmann, die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, der Kultur- und Partnerschaftsausschuss und viele mehr.

Am 9. November 2018, dem 80. Jahrestag der Pogromnacht, wurde die neue Gedenkstätte eingeweiht.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 240.000 Euro, finanziert wurde das Projekt maßgeblich durch Spenden. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg e.V. hat die Einwerbung der Spendengelder unter Schirmherrschaft des damaligen Oberbürgermeisters Ulrich Mädge übernommen.

50.000 Euro kamen von der Hansestadt Lüneburg, ebenso 50.000 Euro von der Sparkassenstiftung Lüneburg, weitere 25.000 Euro trugen die Industrie- und Handelskammer Lüneburg (IHK) sowie 20.000 Euro der Landkreis Lüneburg.

Hinzu kamen Spenden der Lutherischen Landeskirche, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden Niedersachsen, des Bistums Hildesheim, des Dekanats Lüneburg und des Lüneburger Unternehmers Henning J. Claassen. Weitere Unterstützer des Projekts sind das Museum Lüneburg und die Geschichtswerkstatt Lüneburg. Insgesamt hat die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg e. V. mehr als 48.000 Euro in Form von Einzelspenden und Kirchenkollekten gesammelt.

Architekt der Gedenkstätte ist Carl-Peter von Mansberg aus Lüneburg. Bei seinem Entwurf hat sich von Mansberg intensiv mit den alten Bauplänen und dem ursprünglichen Grundriss der ehemaligen Synagoge auseinandergesetzt.

Alle Maße der Gedenkstätte beziehen sich mit 7,30 Meter Länge mal 7,30 Meter Breite und 2,26 Meter Höhe auf den Goldenen Schnitt. Diesem entsprechen in ihren Maßen auch die vier Gedenktafeln an den Innenwänden der Gedenkstätte. Sie erinnern an die jüdischen Familien und Opfer des Holocaust, die seit der Einweihung der Synagoge 1894 in Lüneburg gelebt haben. Die Familiengeschichten und Hintergründe wurden aufwendig von der Geschichtswerkstatt Lüneburg recherchiert.

Das Muster der durchbrochenen Eisenstäbe an den Seiten der Gedenkstätte symbolisiert die Zerstörung durch den Holocaust. Dabei wiederholt sich keines der Muster, jedes Feld ist einzigartig gestaltet.

Die Stele der ehemaligen Synagoge, die in den 50er Jahren auf dem Grundstück aufgestellt wurde, befindet sich nun in der Mitte der Gedenkstätte. Umrahmt wird sie von einem sechseckigen Davidstern, der als Muster in die Sandsteinplatte des Bodens eingelassen ist. Im Hintergrund findet sich als Halbrelief eine in die Betonwand eingelassene Menora, der siebenarmige Leuchter.

Im Zuge der Neugestaltung des Gedenkorts Lüneburger Synagoge entstand die Idee für eine Website, die die Erinnerung an die jüdische Gemeinde in Lüneburg ergänzt und lebendig fortführt. Diese transparente Dokumentation jüdischer Biografien der Neuzeit in Lüneburg, vom späten 17. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre, ist seit 2023 online verfügbar.

Die Website ist ein gemeinsames Projekt der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Lüneburg, des Museums Lüneburg und der Geschichtswerkstatt Lüneburg.

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden

Opferfriedhöfe

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Lüneburg

Die Epoche der Weltkriege im 20. Jahrhundert hat auch in der Hansestadt Lüneburg noch heute sichtbare Spuren hinterlassen. Auf mehreren Lüneburger Friedhöfen befinden sich Gräber von Kriegstoten und Opfern der NS-Gewaltherrschaft.

Ein wichtiger Gedenkort ist zum Beispiel der Ehrenfriedhof im Waldgebiet Tiergarten, auf dem Opfer der KZ-Häftlingstransporte bestattet sind.

Hier gibt es mehr Informationen zu den Opfer- und Ehrenfriedhöfen in der Hansestadt Lüneburg.

Foto: Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Fachbereichsleiterin Kulturreferat

Heike Horn

+49 4131 309-3127

E-Mail senden